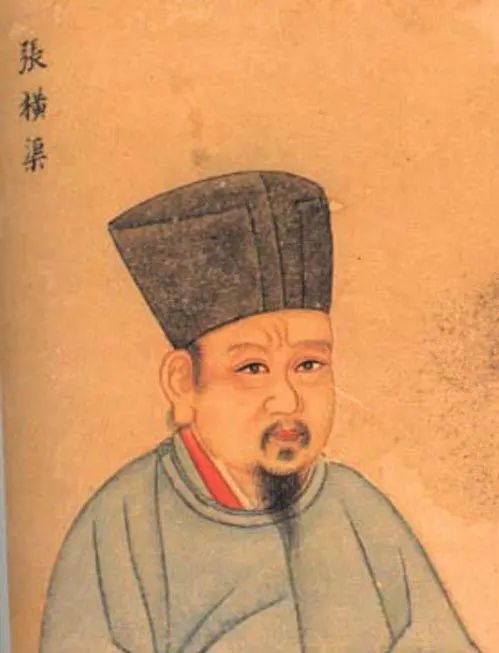

【说廉经典】张载——权用百姓知冷暖

张载(1020—1077),字子厚,祖籍大梁(今河南省开封市),生于长安(今陕西省西安市),后侨居于凤翔眉县横渠镇(今陕西省眉县横渠镇)并在该地安家、讲学,世称“横渠先生”。

张载是北宋著名的思想家,关学学派的创始人,著有《正蒙》等著作。他著名的“民吾同胞,物吾与也”思想就出自这篇短文。他将民众视为自己的同胞,将万物视为自己的朋友,其中蕴含着一种心系苍生、胸怀天下的责任意识和精神追求。

青年时期的张载喜好兵法,立志从军,希望能够抗敌报国,建功立业。21岁时,张载写成《边议九条》,上书时任陕西经略安抚副使、主持西北防务的范仲淹。“一见知其远器”,范仲淹认为张载如果认真做学问,一定可成大器,遂劝其:“儒者自有名教可乐,何事于兵!”意思是你本是一儒生,好好读书才是本业,何必要立志于兵呢?并建议张载研究儒学经典《中庸》。自此,张载踏上了学术研究的道路。

考中进士后,张载曾任云岩县令。在任之时,他推行德政,提倡尊老爱幼的社会风尚,深得百姓爱戴。他每个月都在县衙设酒食款待县里的老人,向老人们询问民众的疾苦,讨教教育年轻人的经验,亲自向百姓示范养老敬长的做法。张载把治下的每一个普通百姓都当作自己的亲人来对待。一旦县里颁布了对民众有利的政令文告,为了使之家喻户晓,他便把乡长们召集起来,反复叮咛,让他们回去之后向民众传达文告的内容,哪怕是对不识字的人和儿童少年也都要讲解。路上遇到普通百姓,张载都会问道:“之前发布的某项政令,由乡长传达给你,你都知道了吗?”倘若百姓没有听说过,张载就会责罚不将百姓放在心上的下属。

后来,张载赴渭州任职。渭州因地处边塞,当地人常常缺少粮食,只能向官府借贷。张载在渭州时,正逢大灾之年,他向上级官员建议,调用数十万军粮储备救济灾民,又招募普通百姓担任巡防士兵,以保证他们的生存和收入。在他的关怀下,百姓顺利度过了灾年。

51岁时,因对王安石新政有看法,张载辞官回到横渠镇,依靠家中薄田生活,在少时读书的崇寿院讲学著书。如果有学生资财不足,虽然已经家贫不能自给,张载仍会将自己的粗茶淡饭与他们分享。尽管穿着破旧的衣服,吃着寡淡的食物,但他仍然为学生从容讲学,乐在其中。他常对学生说:“天下的富贵,总有穷尽的时候,只有道义取之无穷。”临终之时,他的身边只有一个外甥,家中都没有足够用来治丧的钱财。直到第二天,在长安的弟子们闻讯赶来,才凑钱为老师办了丧事。在横渠期间,他写下了大量著作,总结自己的学术思想。为了践行自己的思想主张,他与学生们买了很多土地,进行恢复古礼和井田制的实践,至今流传着“横渠八水验井田”的故事。

为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。

——张载《横渠语录》

(来源:清风隆阳)