创新“家校医社政串联式”工作法点亮“未”来

隆阳区瓦房彝族苗族乡是一个典型的少数民族聚居的山区乡镇。全乡有未成年人6331名,其中,有困境儿童395人,留守儿童269人。

近年来,瓦房乡紧盯“双下降一底线一扭转”目标,在“利剑护蕾”、留守儿童关爱救助保护工作三年行动等工作推进过程中,通过“家校医社政串联式”工作法,形成对未成年人保护的双维度工作模式。以“保护未成年人不受侵害”为主线,串联政府属地责任、社会关爱责任、家庭主体责任、学校监管责任、医疗补充责任的五位一体工作法,同向发力、整体推进、突出重点、务求实效,打造“家校医社政多重关爱服务”;以“预防未成年人侵害他人”为主线,串联家庭管、学校防、医疗治、社会帮、政府控的工作思路,精心组织、无缝对接、校内宣教、校外干预,打造“家校医社政闭环融合管控”。

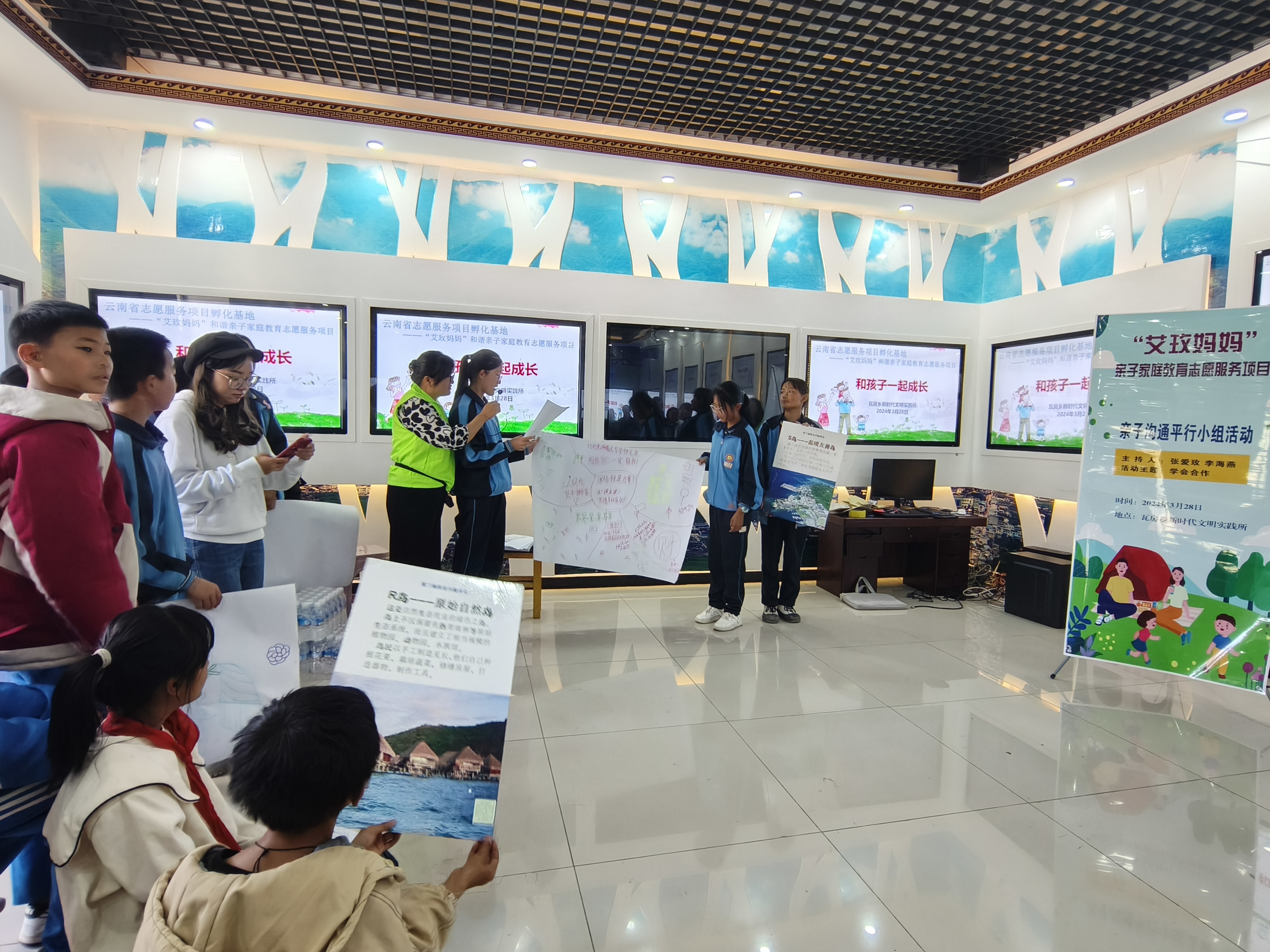

以家庭为基础,合力共为筑牢阵地。目前,在农村,家长双双外出,孩子在家由外公外婆或爷爷奶奶照顾。瓦房乡落实家长监护,对父母外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的家庭进行摸排走访,实行乡、村两级领导干部挂包负责制,制定“一人一策、一人一案”有针对性的帮扶关爱措施,实行动态帮扶管控。利用春节期间在外务工人员返乡的契机,乡、村两级分别组织召开了未成年人家长座谈会。同时对涉及有未成年人的家庭矛盾、婚恋纠纷进行特别关注,将其作为纠纷调处的一项重要指标进行考虑,强化家庭关爱。瓦房乡注重家庭教育,通过“艾玫妈妈”亲子家庭教育志愿服务项目,采取“亲子课堂”“亲子互动平行小组”“个例家庭入户访谈”相结合的服务模式,改善亲子关系,营造良好家庭氛围。

以校园为核心,多元共治抓实保障。在农村学校,绝大多数中小学生都实行寄宿制就学,大多时间都在校园生活,学校对未成年人身心健康起着至关重要的作用。瓦房乡常态化开展“四个一”活动,学校以班为单位,每月召开一次心理健康主题教育班会;每学期召开一次防性侵主题教育班会(男生女生分开);班主任每周召开一次安全教育主题班会;开通一条亲情热线,畅通学生与监护人的日常联系。注重开展未成年人心理疏导,充分利用现有的心理咨询室、心理健康辅导教师,对排查出来有心理问题的学生每周三进行单独心理辅导。同时,广泛加大宣传教育力度。学校以“种小小的种子开大大的花”理念,采取主题班会、家长会、校园广播、黑板报和班主任、教师家访、电话沟通、微信群提醒等形式,做好对家长、学生的“一对一”专项普法宣传。

以医疗为补充,融合创新做实服务。目前对农村地区青少年心理健康问题的早期发现和干预,是大多数家长和老师的一项短板和盲区,未成年人保护不仅靠责任心,更需要专业化的诊疗知识和治疗能力。瓦房乡点面结合开展学生心理健康综合干预活动,邀请专业心理医生开展学生心理健康综合干预活动。选取特殊儿童家庭进行入户访谈,对少部分儿童进行免费心理干预治疗。师生同步开展教师心理健康测试,对瓦房乡全体从业教师开展心理健康测评,由专业的心理医生“一对一”对部分指标预警教师开展心理辅导。组织开展“儿童青少年学生常见的心理健康问题”和“如何早期发现儿童青少年心理健康问题和早期干预”专题培训,医校共建开启师生心理健康合作新模式。

以社会为依托,多维发力强化关爱。瓦房乡大力链接社会资源,成立瓦房乡教育发展公益协会,并筹集到捐款150余万元,用于激励优秀教师和学生,帮助困难学生,为未成年人提供物质帮助和心理支持。联系教学机构,组织开展内容丰富的拓展活动。与保山中医专人文与管理学院建立合作关系,组织师生定期到小学开展活动。邀请厦门大学师生到瓦房开办“彩云乡村夏令营”,让山区的孩子接受更多外界知识。利用中心集镇赶集日、未成年人保护法主题宣传月等重点时段,向广大群众宣传未成年人保护知识。发放《未成年人保护倡议书》,推动形成全社会关爱未成年人的氛围。

以政府为根本,联防联控压实责任。瓦房乡坚持加强组织领导、统筹谋划布局,建章立制,常态化召开专题部署会议,督促职能部门主动履职。乡未保办牵头组织派出所、市场监督管理所、安监站、瓦房中心校等,对辖区18所中小学(幼儿园)进行全覆盖检查,督促各责任单位积极履职尽责。坚持多管齐下,加强行业监管,召开重点行业工作部署会,与全乡商户、宾馆、KTV签订涉未成年人的承诺书;常态化开展多部门联合行动,对辖区内KTV、烧烤店等场所开展涉未成年人专项突击检查活动;全方位筑牢校园周边未保“防控圈”,落实校园周边“高峰勤务”“护学岗”制度;建设完善校园视频监控,强化对密切接触未成年人行业的从业人员的管理,配齐配强保安员和专职保卫人员。同时,坚持多方联动,开好校园内法治课堂。每学期开学后第一周,司法所、派出所等部门联动,围绕校园欺凌、防性侵、校园安全等方面,用通俗易懂、活泼生动的语言讲解法律知识,增强学生自我安全保护意识,营造浓厚的校园法治氛围。

供稿:瓦房乡 蒋伟平